Histoire du Carmel de l'avenue de Saxe

« … et nous arrivons à un autre ascétère [3] qui existe encore, de nos jours [4], au N° 26 de l’avenue de Saxe.

II fut érigé, non dans cette avenue, mais dans la rue du Bouloy par Marie-Thérèse [5], reine de France, à la suite d’événements qui se peuvent résumer en quelques lignes.

Pendant les troubles de la Fronde, les religieuses carmélites du premier couvent de l’Incarnation [6], qui habitaient hors Paris, furent obligées de fuir ; les unes se réfugièrent au monastère de Pontoise, les autres s’enfermèrent dans la maison de la rue Chapon ; d’autres encore restèrent rue Denfert, mais elles y vécurent dans de si continuelles alarmes qu’elles sollicitèrent du roi la permission d’acquérir, dans l’enceinte même de la ville, un immeuble qui pût leur servir d’asile, en cas d’émeutes.

Louis XIV les autorisa, en mars 1657, à acheter quatre maisons sises dans la rue Coquillière et la rue du Bouloy [7]; elles les réunirent et formèrent, sous le nom d’hospice, un cloitrion [8] dépendant du prieuré de l’Incarnation et régi par une sous-prieure, Françoise de la Croix.

Quelques années se passèrent. Le roi épousa Marie-Thérèse, infante d’Espagne. Peu de temps après son entrée à Paris, Marie-Thérèse apprit qu’il existait, non loin de son palais du Louvre, un petit couvent de Carmélites dont la supérieure parlait espagnol. Elle s’y rendit, revint souvent visiter ces nonnes, avec la reine-mère Anne d’Autriche, et les prit sous sa protection. Mais, un beau jour, les deux souveraines ne trouvèrent plus au parloir une des sœurs, qu’elles avaient connue dans le monde, Mlle de Ramenecour. Elle venait, en effet, d’être rappelée par la prieure de la rue Denfert. Marie-Thérèse, très mécontente, résolut alors de faire de cette petite succursale de l’Incarnation un monastère indépendant, ne relevant plus de l’autorité de la maison-mère, et n’étant plus exposé, par conséquent, à perdre ses sujettes ; et, le 12 janvier 1664, le nouveau monastère fut érigé sous le titre de Sainte-Thérèse.

Leurs Majestés continuèrent alors, de visiter cette maison dans laquelle retourna leur amie et elles y amenèrent souvent le dauphin. Il semble s’y être comporté tel qu’un moutard fort turbulent ; un précieux autographe signé de sa main et conservé dans les archives du Carmel porte en tête : « Mémoire de ce que moy, fils unique du Roy, ay casse aux petites Carmélites, cette année 1665. » Et parmi ses dégâts, assez longs à énumérer, figurent : « une phiole de cristal de roche, un petit bateau de papier marbré, l’âne de la crèche auquel il a arraché les oreilles ainsi que le bœuf dont il a rompu les cornes », et c’est signé « Moy, Dauphin, fils unique ».

Les religieuses vécurent dans leur cloître de la rue du Bouloy encore quelques années, puis leur nombre augmenta et l’habitation, qui avait toujours été malsaine, surplombée par d’autres bâtisses, devint trop étroite ; elles la vendirent et achetèrent à la place dans le faubourg Saint-Germain, rue de Grenelle, un immeuble qu’entouraient de grands jardins ; et, le 23 septembre 1689, elles y furent conduites en carrosse « avec toute la décence requise à leur profession », dit le rapport de l’Official chargé d’assurer leur transfèrement.

Mais les épreuves ne tardèrent pas à compenser ces pauvres aises. Les deux reines qui les protégeaient et subvenaient à leurs besoins moururent et l’argent manqua ; leur détresse fut telle que, certains, jours, on restait au réfectoire devant une assiette vide, puis, après avoir écouté la lecture spirituelle, l’on s’en allait réciter, le ventre creux, les grâces. Un matin, elles renouvelèrent la nourriture du prieuré d’Avila et firent frire pour dîner les feuilles de vigne de leur jardin ; la maîtresse des novices, qui était très myope, prit ces feuilles pour des soles et elle se demandait, surprise, ce que signifiait cette aubaine, quand sa fourchette toucha l’illusoire poisson qui tomba en miettes ; et elle demeura comme les autres une fois de plus, à jeun. Enfin touchés de tant de misère, Mme de Maintenon et l’archevêque de Paris en parlèrent au roi qui, en souvenir de Marie-Thérèse, prescrivit qu’on leur payât, chaque année, une somme de six mille francs.

|

| Chapelle et jardin des Carmes |

La Révolution les dispersa [9]. Elles étaient alors trente et une sœur dont la plus jeune avait trente ans et la plus vieille quatre-vingts.

Grâce à l’une d’elles, Mlle de Soyecourt[10], en religion mère Camille de l’Enfant-Jésus [11], elles purent, après la tourmente, se réinstaller dans le couvent des Carmes [12] devenu un lieu d’internement et de massacres pendant la Terreur ;

|

| Le couvent des Carmes à l'angle rue de Vaugirard / rue Cassette |

La première pierre de leur prieuré de l’avenue de Saxe fut posée le 16 mai 1854 et elles y entrèrent définitivement le 21 août 1855 [17].

|

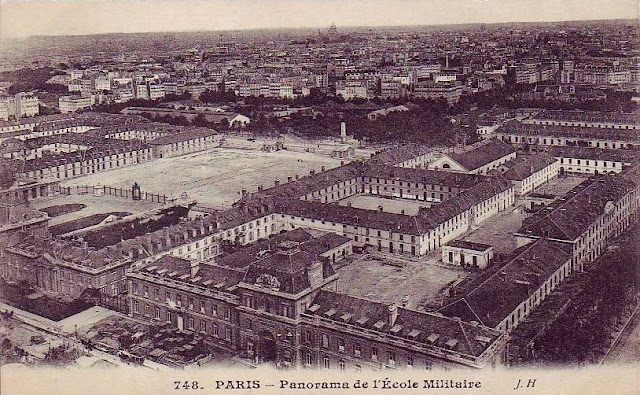

| circa 1904, coin supérieur droit : derrière les casernes (à la place de l'Unesco) émerge le Carmel de Saxe |

Elles n’en ont plus bougé [18]; leur cloître s’étend dans le pâté de bâtisses circonscrit par l’avenue de Saxe, les avenues de Ségur et de Suffren et la rue Pérignon. Leur mur de clôture s’entrevoit au fond de la cour du n° 13 de l’avenue de Suffren et du 18 de la rue Pérignon. Les immeubles qui les avoisinent ne sont pas très hauts et, plus heureuses que les nonnes de la rue Denfert, elles respirent ; seulement, elles subissent les sonneries de clairons des casernes sises à quelques pas [19] et entendent peut-être les « une, deusse !», des conscrits qui font l’exercice, le matin, devant leur porte.

Elles n’en ont plus bougé [18]; leur cloître s’étend dans le pâté de bâtisses circonscrit par l’avenue de Saxe, les avenues de Ségur et de Suffren et la rue Pérignon. Leur mur de clôture s’entrevoit au fond de la cour du n° 13 de l’avenue de Suffren et du 18 de la rue Pérignon. Les immeubles qui les avoisinent ne sont pas très hauts et, plus heureuses que les nonnes de la rue Denfert, elles respirent ; seulement, elles subissent les sonneries de clairons des casernes sises à quelques pas [19] et entendent peut-être les « une, deusse !», des conscrits qui font l’exercice, le matin, devant leur porte.

|

| Avenue de Ségur : porte de service à double battant pour les voitures à chevaux |

|

| Avenue de Saxe au 26 : porte d'accès, traditionnellement toujours petite dans les carmels |

|

| Le Carmel en son jardin |

L’église, surélevée de nombreuses marches qui symbolisent la montée du Carmel, se dresse au fond de la cour, cernée de communs occupés […] par de pieuses gens. L’édifice est de style gothique ; sa nef est plus sombre encore que le cellier de la rue Denfert. Le jour est obscurci par de grandes figures peintes sur d’horribles vitres ; mais le vaisseau et son minuscule transept gagnent à se perdre dans cette ombre. Tout le côté défectueux d’un médiocre pastiche disparaît et il ne reste plus, dans des contours indécis, qu’un autel dont l’or brasille à la lueur d’un petit cierge et vaguement dans les ténèbres l’on discerne, à gauche, la grille hérissée de la clôture, et, à droite, une chapelle de la sainte Vierge.

L’église, surélevée de nombreuses marches qui symbolisent la montée du Carmel, se dresse au fond de la cour, cernée de communs occupés […] par de pieuses gens. L’édifice est de style gothique ; sa nef est plus sombre encore que le cellier de la rue Denfert. Le jour est obscurci par de grandes figures peintes sur d’horribles vitres ; mais le vaisseau et son minuscule transept gagnent à se perdre dans cette ombre. Tout le côté défectueux d’un médiocre pastiche disparaît et il ne reste plus, dans des contours indécis, qu’un autel dont l’or brasille à la lueur d’un petit cierge et vaguement dans les ténèbres l’on discerne, à gauche, la grille hérissée de la clôture, et, à droite, une chapelle de la sainte Vierge.

Ce sanctuaire devient singulièrement mystérieux quand, dans cette nuit, l’on écoute gémir les Carmélites ; il sort ainsi qu’un vent d’hiver de leur grille et 1’âme se replie, glacée sur elle-même, et s’examine. L’on peut s’y faire souffrir dans cette église-là, et c’est bon.

Le bras gauche du transept est curieux. Éclairé par une veilleuse allumée devant une Sainte-Face, il contient une statue de Marie de l’Incarnation, à genoux, et un grand christ blanc placé dans une boîte de verre. Ce christ est probablement le crucifix qui fut donné, en 1675, par Louis XIV aux Carmélites de la rue du Bouloy ; il avait été rapporté du siège de Besançon où il se tenait debout et intact, sur un monceau de cendres, dans un ermitage abattu par les boulets de canon et entièrement brûlé. »

Personnalités religieuses du Carmel de Saxe

(Source : www. archives.leforumcatholique.org) Marie-Thérèse-Françoise-Camille de Soyecourt (1757- 1858) .

Mère Thérèse-Camille de l’Enfant Jésus appartient à une illustre et noble famille d’origine picarde. Lorsqu’en 1784 elle entre au Carmel à l’âge de 27 ans, l’événement ne passe pas inaperçu. Madame Louise de France, Prieure du carmel de Saint-Denis et tante du Roi envoie à la Maîtresse des novices du couvent de la rue de Grenelle l’instruction suivante : « Qu’on ne me gâte pas cette petite de Soyecourt ! Qu’on n’en fasse pas une poule mouillée !» L’avertissement sera scrupuleusement suivi.

Arrêtée le 29 mars 1793, rue Mouffetard où elle vivait avec quelques-unes de ses compagnes, elle est enfermée à Sainte-Pélagie puis libérée le 11 mai. La paix revenue, du fait que ses parents n’avaient pas émigré (beaucoup des membres de sa famille périrent guillotinés ou emprisonnés), les biens du Comte de Soyecourt ne sont pas confisqués. Un décret adopté en 1796 autorise les nobles non émigrés à rentrer en possession de leurs fonds. Orpheline, soeur Thérèse-Camille hérite d’une fortune considérable que Pie VII, qui l’avait en grande affection, lui fait un devoir de conserver. La carmélite emploie cet argent au service de son Ordre et de l’Église. En 1797, elle rachète le couvent des carmes de la rue de Vaugirard où son père avait été emprisonné avant de partir pour l’échafaud. Là, elle reconstitue un carmel clandestin dont, en 1800, elle est élue Prieure.

Le monastère devient très vite une plaque tournante. La Prieure y recueille des carmélites errantes et isolées puis les redistribue dans de multiples groupes renaissant de leurs cendres. C’est ainsi que la Mère Camille participe activement à la restauration des monastères de Paris, Bourges, Compiègne, Pontoise, Trévoux, etc… Innombrables sont les initiatives de cette moniale insatiable dotée d’un sens génial de l’organisation. Elle contribue à relever la paroisse de Saint-Sulpice, recueille des prêtres indigents qui sortent de prison ou rentrent d’exil. Elle prend sur sa cassette personnelle pour assister le Séminaire du Saint-Esprit, de nombreux instituts religieux et œuvres pieuses. Plus tard, Pie VII prisonnier à Fontainebleau et ses Cardinaux gardés à vue par la police, sont aidés efficacement par les « millions de la carmélite ». La Mère Camille n’a peur de rien. Lorsqu’en 1809 l’Empereur est excommunié pour s’être emparé des États Pontificaux, la carmélite répand des copies de la bulle d’excommunication qu’on avait pris soin de tenir cachée en France. Suspecte, elle est arrêtée puis exilée à Guise (1811-1813). Napoléon la persécute et l’admire tout à la fois. Au déclin de sa puissance, il permet à la Prieure, une fois libérée, de rétablir la clôture et le port de l’habit religieux dans son monastère.

« Du moment que l’Empire n’est pas en jeu, déclarait-il, il n’est pas prudent de discuter avec Madame de Soyecourt. Si tous ceux qui sont pour moi avaient la fidélité de cette femme pour les causes qu’elle soutient, je n’aurais pas tant de soucis ».

Très attachée à son couvent de la rue de Vaugirard, la Mère Camille achève sa vie féconde par un dernier acte de générosité particulièrement méritoire. En 1845, elle cède ses bâtiments à Monseigneur Affre qui va y fonder l’École des Carmes, berceau de l’Institut Catholique de Paris.

La carmélite, elle, meurt quatre années plus tard, à l’âge de 91 ans, entre les murs d’un nouveau couvent situé à quelques mètres de celui des Carmes.

Jeanne Bibesco (1864-1944), princesse roumaine, petite-fille du maréchal Ney, elle avait intégré le Carmel de Saxe (cf. biographie par Christine Oddo, La princesse Bibesco - Le Cerf 2007) après avoir fait son noviciat au couvent autrichien de Mayerling. Mais elle le quitta très vite pour rejoindre Alger à l’appel du cardinal Lavigerie pour ouvrir - à 19 ans !- un Carmel dont elle devint aussitôt la très jeune prieure tout en en finançant de son argent personnel la construction sur les hauteurs de la ville ! Elle joua un rôle de premier ordre dans la défense des congrégations religieuses sous la IIIème République face à Emile Combes (« Princesse, vous m'avez vaincu, » lui écrivit-il un jour). Relevée de ses vœux en 1911, elle s'est alors lancée à 47 ans dans une carrière de conférencière et, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, d'agent secret pour le compte de la France ! Une femme peu ordinaire.

Jeanne Bibesco (1864-1944), princesse roumaine, petite-fille du maréchal Ney, elle avait intégré le Carmel de Saxe (cf. biographie par Christine Oddo, La princesse Bibesco - Le Cerf 2007) après avoir fait son noviciat au couvent autrichien de Mayerling. Mais elle le quitta très vite pour rejoindre Alger à l’appel du cardinal Lavigerie pour ouvrir - à 19 ans !- un Carmel dont elle devint aussitôt la très jeune prieure tout en en finançant de son argent personnel la construction sur les hauteurs de la ville ! Elle joua un rôle de premier ordre dans la défense des congrégations religieuses sous la IIIème République face à Emile Combes (« Princesse, vous m'avez vaincu, » lui écrivit-il un jour). Relevée de ses vœux en 1911, elle s'est alors lancée à 47 ans dans une carrière de conférencière et, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, d'agent secret pour le compte de la France ! Une femme peu ordinaire.

Dorothée Quoniam (1839-1874) fut admise au Carmel de l’avenue de Saxe sous le nom de Marie-Aimée de Jésus. Blessée au vif par le livre d’Ernest Renan, La Vie de Jésus, paru en 1863, Marie-Aimée, qui ne disposait d’aucune formation théologique, saisit la plume pour expliquer les fondements de sa foi par un livre intitulé : Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Durant les dernières années de sa vie, malgré sa très faible santé, elle avait la charge des novices. Elle mourut d’une pleurésie à 36 ans.

Dorothée Quoniam (1839-1874) fut admise au Carmel de l’avenue de Saxe sous le nom de Marie-Aimée de Jésus. Blessée au vif par le livre d’Ernest Renan, La Vie de Jésus, paru en 1863, Marie-Aimée, qui ne disposait d’aucune formation théologique, saisit la plume pour expliquer les fondements de sa foi par un livre intitulé : Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Durant les dernières années de sa vie, malgré sa très faible santé, elle avait la charge des novices. Elle mourut d’une pleurésie à 36 ans. |

| La cour du cloître du carmel |

[1] Huysmans, Joris-Karl (1848-1907), fonctionnaire français, écrivain, critique d’art et critique littéraire reconnu, converti sur le tard au catholicisme.

[2] L’ouvrage est lisible via Google Books en appelant le titre.

[3] Terme inusité aujourd’hui : endroit où vivent les personnes pratiquant l'ascèse, ensemble d'exercices à visée spirituelle (mortifications, pénitence)

[4] En 1902.

[5] L’épouse de Louis XIV.

[6] Fondé par la princesse de Longueville elle-même poussée par Mme Acarie, admiratrice des règles de prière et d’ascèse de Thérèse d’Avila et future Carmélite, le couvent de L’incarnation était installé dans le prieuré bénédictin de Notre Dame des Champs sis au Faubourg Saint Jacques (entre les rues actuelles : Denfert-Rochereau, Saint Jacques, Val de Grâce), racheté à cet effet. Il accueillit ses premières Carmélites en février 1604 : deux Espagnoles - les mères Anne de Jésus et Anne de Saint-Barthélemy - et trois jeunes françaises novices.

[7]La rue du Bouloi actuelle, près du Louvre, allant de la rue de la Croix des Petits Champs à la rue Coquillère.

[8] Petit cloitre.

[9] Le 14 septembre 1792. Les bâtiments furent démolis en 1828

[10] Prononcez « Saucourt ».

[11] Son père et son frère avaient été exécutées sous la Terreur, elle-même avait frôlé le même sort. Sa fortune retrouvée, elle acheta le couvent des Carmes en 1797. Elle y reprit aussitôt la vie carmélitaine avec la communauté qu’elle avait rassemblée depuis deux ans rue Saint Jacques (les pouvoirs publics supportaient plus facilement ces regroupements de religieuses que ceux des religieux) et y mourut en 1849 à 92 ans.

[12] Situé rue de Vaugirard.

[13] Occupé depuis 48 ans.

[14] Le 89 rue de Vaugirard, à vendre du fait que les Bernardines qui l’occupaient partaient en province, avait été acheté dès 1842 par la prévoyante et richissime Mère Camille de l’enfant Jésus (Mme de Soyecourt) : pour elle, après sa disparition, les Carmes, trop vastes, seraient trop coûteux à entretenir. Et Mgr Affre, l’archevêque de Paris souhaitait installer aux Carmes une école de Hautes études ecclésiastiques (devenu l’actuel Institut catholique) et les Dominicains, dont le père Lacordaire (1802-1861).

[15] Il s’agissait de faire passer la rue de Rennes.

[16] Les Religieuses de Notre Dame étaient sises au bout de la rue de Sèvres, au couvent dit « des oiseaux » (bâti jusqu’à l’actuelle avenue Daniel Lesueur).

[17] L’achèvement définitif du monastère dura 18 mois encore après l’installation des sœurs. Dans le jardin fut construit l’ermitage que les Carmélites, « dans l’embarras pour trouver les fonds nécessaires à un nouvel établissement », avaient promis à Saint Joseph, patron des sans-logis, outre les « récitations de litanies le mercredi après les vêpres, et jeûne et communion de deux religieuses ces mêmes jours, et ce pendant un an ». Saint Joseph fut efficace : l’indemnité pour expropriation de la rue de Vaugirard fut d’un montant « inespéré ».

[18] Elles auraient du être expulsées le 22 mai 1871du Carmel - jamais atteint par aucun obus durant le siège de Paris en 1870 - par les Communards. Mais c’est précisément ce jour là que les Versaillais achevèrent la prise de Paris ! Elles vécurent cela comme un sauvetage du Ciel.

Plus tard, elles durent bouger : le 13 septembre 1901, chassées des lieux par la loi sur les Congrégations religieuses, les Carmélites s’exilèrent pour la Belgique à Natoye, laissant la place au patronage de Saint François Xavier : le Bon Conseil. En 1920, elles se réinstallèrent en France à Créteil rue du Moulin, puis en 1949 au 69 avenue de Ceinture, au Carmel Sainte Thérèse, toujours en activité aujourd’hui.

[19] La caserne de Cavalerie et le dépôt d’artillerie qui occupaient alors l’emplacement de l’Unesco, au sud de l’Ecole Militaire proprement dite : « Plusieurs personnes estimables cherchèrent à nous détourner de nous installer» en raison de cette proximité mal venue ». Le terrain était vaste : 22.700 m2. Heureusement, la proximité immédiate de l’abattoir de Grenelle, peu ragoutante, devait, elle, contribuer à la modicité du prix au m2 !